相続放棄のメリット・デメリット

1 相続放棄という手続きについて

相続放棄は、相続人が、被相続人の財産(遺産)の一切を承継しない手続きのことをいいます。

相続放棄した人は、初めから相続人ではなかったという扱いになります。

以下では、この相続放棄の手続きをすることで、どのようなメリット・デメリットがあるのかについてご説明いたします。

2 相続放棄のメリット

⑴ 被相続人の負債を背負わない

被相続人に借金などの負債があった場合、相続が始まると、相続人がその負債も承継し、背負うことになってしまいます。

相続放棄をすると、先に述べたとおり、遺産の一切を承継しませんので、相続人が被相続人の負債を背負うことはなくなります。

⑵ 相続手続きや相続人間の揉め事に関わらなくて済む

相続人が複数人おり、相続放棄がなされず遺言書もなかった場合、相続人間で遺産分割協議を行うこととなります。

遺産分割協議を行うにあたり、戸籍の調査や、遺産の調査、遺産分割協議書の作成等が必要となってきます。

もし協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行ったりもします。

相続放棄を行うと、このような手間を省くことができます。

また、遺産分割協議においては、相続人間において、感情的になったりして、多大なストレスを与えられたりすることもあり、トラブルに発展することもあります。

相続放棄を行うと、そもそも遺産分割協議に参加しませんので、このようなトラブルに関わることもなくなります。

3 相続放棄のデメリット

⑴ 遺産のすべてを相続できない

相続放棄は、遺産の一切を承継しませんので、負債などのマイナスの遺産のみならず、プラスの遺産も承継できないこととなります。

そのため、例えば、高額な不動産を被相続人が所有していたとしても、相続放棄をすると、その不動産を承継する機会が失われてしまいます。

⑵ やり直せない

相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、家庭裁判所が受理すると、それで手続きが完了します。

そのため、後になって資産が出てきたために、「やっぱり相続放棄はやめます」と言っても、原則として撤回はできません。

被相続人の資産を相続できる機会は失われてしまうのです。

確かに、詐欺などによって相続放棄をさせられたケースなど特殊な場合には、「取り消し」ができることもありますが、取り消しができる場合は稀ですので、相続放棄の撤回はできないと考えた方がよいでしょう。

⑶ 順位の変動によるトラブルに巻き込まれることも

相続人には、第1順位:子、第2順位:親、第3順位:兄弟姉妹といったように、順番があります。

先順位の相続人が全員相続放棄した場合、次順位の相続人が相続権を有することになります。

次順位の相続人に相続放棄のことを知らせずにいると、次順位の相続人に突然被相続人の負債を支払うよう請求がなされたり、場合によっては、次順位の相続人が相続放棄の機会を失うことにつながりかねません。

そうすると、次順位の相続人から、相続放棄した人へ問合せ等が入り、トラブルに発展することにもなりかねません。

そのため、相続放棄する場合には、次順位の相続人に一言連絡しておいた方がよいでしょう。

⑷ 非課税枠が使えない

死亡保険金や死亡退職金には、非課税枠があります。

相続放棄した場合であっても、死亡保険金や死亡退職金を受け取ることはできますが、この非課税枠が適用されなくなってしまいます。

4 慎重に、かつ、相談はお早めに

上記のとおり、相続放棄はメリット・デメリットがある制度ですので、実際に手続きをするか否かは、慎重に判断すべきです。

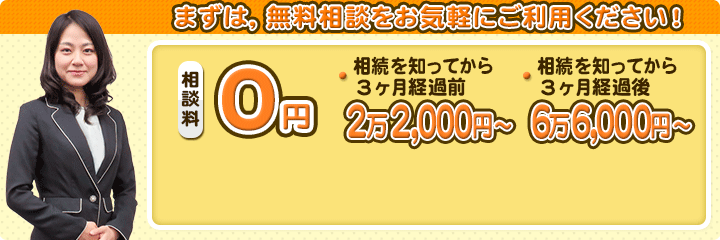

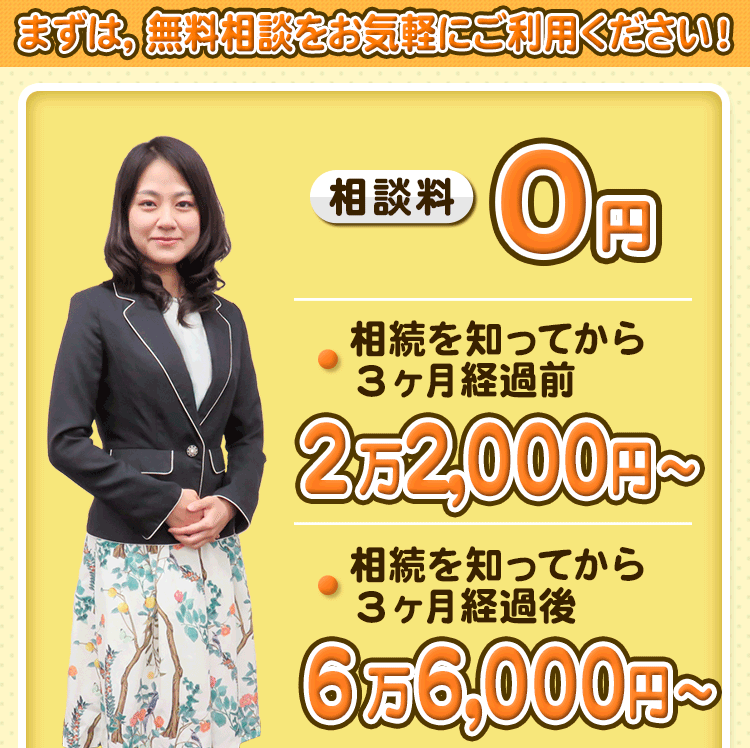

しかし、相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内という期間制限が課せられています。

そのため、相続放棄するか否か悩まれている場合には、お早めに、弁護士にご相談されることをおすすめします。

相続放棄の期限

1 3か月以内に対応が必要

相続放棄には期限が決められています。

相続放棄の期限については民法に記載されており、具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」しなければならないと定められています(民法915条1項)。

2 いつから起算されるのか

期限の起算は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。

では、それは具体的にいつになるのでしょうか。

⑴ 相続人が配偶者や子の場合

相続人が配偶者や子の場合、通常は被相続人の死亡により、自分が相続人になることが分かるかと思いますので、被相続人の死亡を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。

⑵ 相続人が親の場合

被相続人に子がいない場合、被相続人の親が相続人となります。

この場合、被相続人の死亡を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。

これに対し、被相続人に子がいる場合、被相続人の親は、相続における先順位である子(全員)が相続放棄しない限り、相続人にはなりません。

そのため、この場合、子(全員)が相続放棄をしたことを知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。

⑶ 相続人が兄弟姉妹の場合

被相続人に子や親がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となりますので、この場合には、被相続人の死亡を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時と言えます。

これに対し、被相続人に子や親など、兄弟姉妹に優先する順位の相続人がいる場合、先順位にある相続人全員が相続放棄しない限り、相続人にはなりません。

そのため、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時となります。

3 熟慮期間の伸長

上記のとおり、相続放棄が認められる期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内となっており、この期限内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。

この3か月の期間を熟慮期間といいますが、この期間は長いようで短いとも言えます。

被相続人が亡くなって、葬儀やら遺品の整理やら、四十九日やら行っているとあっという間に過ぎてしまいます。

3か月が経過した後の相続放棄は基本的には認められません。

そのため、3か月が経過する恐れがある場合は、事前に、家庭裁判所にて、熟慮期間の伸長の手続きを行った方がよいでしょう。

3か月という期限を延長してもらえます。

4 期限経過後の相続放棄

⑴ 期限が経過してしまったら

期限経過後の相続放棄は、基本的には認められません。

そのため、仮に、被相続人に借金があった場合、その借金も相続することになってしまいます。

⑵ 期限経過後でも認められるケースはないのか

民法上、条文としては期限経過後の相続放棄について記載はありません。

ただ、最高裁判所の判例によって、相続放棄を期限内にできなかったことについて「相当の理由」がある場合には、期限経過後の相続放棄が認められることもあります。

例えば、被相続人には借金がないと思っていたにもかかわらず、熟慮期間経過後に債権者から多額の借金の支払いを求められたケースなどが考えられます。

この場合でも、被相続人と同居していなかったために多額の借金の存在を知りえなかったなどの理由がある場合には、相続放棄が認められる可能性がありますが、同居していて債権者から督促状が届いていたなど、借金の存在を知りえた場合には、相続放棄が認められない可能性の方が高いと言えます。

「相当の理由」があるか否かは、ケースバイケースで判断されることとなります。

相続放棄の流れ

1 相続放棄について

相続放棄は、相続人が被相続人の財産を相続したくない場合、その財産(遺産)を放棄することをいいます。

ここでいう財産(遺産)には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。

相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったものとされます。

2 相続放棄には手続きが必要

相続放棄するためには、単に、相続人同士の話し合いの中で、「私は相続しません」と言うだけでは不十分です。

家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)を行い、受理されることが必要となります。

3 意思決定・財産調査

相続放棄は、先述したとおり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。

マイナスの財産(借金など)がないと思って相続したにもかかわらず、あとからマイナスの財産が出てきたケースでは、場合によっては例外的に相続放棄ができることもありますが、基本的には相続放棄することができず、マイナスの財産を背負うことになります。

また、逆に、マイナスの財産の方が多いと考えて相続放棄したにもかかわらず、後々、マイナスの財産がほとんどなかった場合でも、相続放棄を取り消すことはできません。

このように、相続放棄をするか否かは重大な意思決定となりますので、被相続人の財産をしっかりと調査してから、相続放棄をするか判断することが重要です。

4 裁判所に必要書類を提出

相続放棄をすると決めた場合、戸籍謄本などの必要書類を裁判所に提出します。

提出するのは、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。

例えば、相続人が愛知県名古屋市に在住であっても、被相続人の最後の住所地が三重県津市であれば、津家庭裁判所に書類を提出することになります。

必要書類を提出後、裁判所によっては、照会書を申立人(相続人)に送付してくる場合があります。

その照会書に、相続放棄する意思に間違いはないと返答をすると、申述受理通知書が裁判所から届きます。

この申述受理をもって、裁判所での手続きは完了となります。

5 提出期限にご注意を

相続放棄は上記のとおり、必要書類等を家庭裁判所に提出すれば、基本的には受理されます。

ただし、相続放棄の期限内に提出することが必要ですので、期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。

相続放棄は、自分が相続したことを知った時から3か月以内に手続きを行わなければなりません。

もし、財産調査等に時間がかかり、3か月の期間が過ぎてしまいそうな場合は、事前に期限の伸長をする必要があります。

相続放棄にかかる期間と手続きについて

1 裁判所での手続きの流れと期間

通常の場合、相続放棄期間内の申述など、相続放棄の裁判所での手続き自体は、それほど期間を要しません。

手続きの流れは以下のとおりです。

⑴ 申述書の提出

まずは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

⑵ 照会書

申述書提出から1週間程度すると、裁判所によっては照会書が届くことがあります。

照会書が届いたら、原則として2週間以内に返送することが必要です。

⑶ 受理

照会書を提出すると、1~2週間程度で相続放棄が受理されます。

⑷ 要する期間

相続放棄の手続きは⑴~⑶のとおりですので、申述書の提出から受理まで約1か月程度です。

ただし、上記の流れは、相続放棄期間内での申立てなどの場合となります。

期間経過後に相続放棄をするといった場合には、上記よりも期間が長期化する傾向にありますので、注意が必要です。

2 相続放棄の期限にご注意ください

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に申述書を提出する必要があります。

この期限を過ぎると、基本的に相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。

3 相続放棄手続きの準備

⑴ 相続財産の確認

相続放棄の手続きを行うと撤回ができませんので、相続放棄をするか否かは、慎重に判断する必要があります。

そのためには、被相続人の財産について、プラスの財産・マイナスの財産どちらもしっかり把握することが大切です。

同居していた場合には、ある程度財産の把握はできるかもしれませんが、一緒に住んでいない場合には財産を把握することは困難なことが多いようです。

また、マイナスの財産(借入れなど)について、相続人が把握していないケースも多いです。

そこで、信用情報に問合せをするなどして、マイナスの財産をしっかりと確認することが必要になります。

場合によっては、このような相続財産の確認に時間を要することがあります。

⑵ 戸籍の取得

また、相続放棄を行うには、相続関係を示すために戸籍を取得する必要があります。

ケースによっては、戸籍の取得に時間を要することがあります。

上記⑴や⑵のように、相続放棄に向けた準備に時間を要することがあり、その準備をしている間に、2で述べた相続放棄の期限を経過することにもなりかねません。

期限が過ぎてしまいそうな場合には、事前に家庭裁判所に対し、期間の伸長を申立てすることをおすすめします。

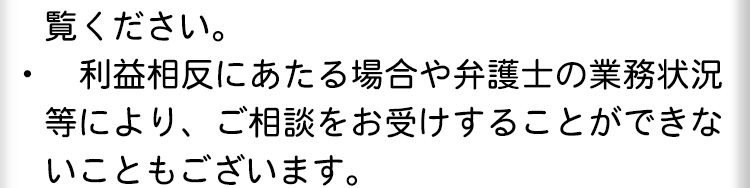

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒514-0009三重県津市

羽所町345

津駅前第一ビル5F

(三重弁護士会所属)

0120-41-2403

相続放棄をお考えの方はご覧ください

相続人は財産も負債もどちらも相続することになります。

財産よりも負債の方が大きいというような場合には、相続放棄を行い、権利を放棄することが考えられます。

また、兄弟など他の相続人に財産を譲りたいというような場合にも、相続放棄を行うことがあります。

相続放棄を行うためには、期限内に手続きをして裁判所に受理してもらう必要があります。

単に兄弟や親戚等に「相続を放棄します」と宣言するだけでは足りませんので、ご注意ください。

当サイトでは、津にお住まいの方に向けて、相続放棄の注意点や手続きの流れなど、相続放棄に関する様々な情報を掲載しております。

相続放棄を期限内にしっかりと行い、トラブルが生じないようにするためにも、当サイトをご覧いただくとともに、相続放棄を得意とする弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談に対応しております。

現在の状況をしっかりと把握した上でスムーズに相続放棄が受理されるようサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。

また、相続放棄するかどうかを迷っている場合も、一度ご相談ください。

相続放棄の手続きはやり直しができませんので、しっかりと現状を把握した上で行う必要があります。

必要に応じて裁判所に検討期間の延長を申し込むこともできますので、財産や債務の確認に時間がかかっているなど、延長が必要な方はお申し付けください。

相続放棄に関する相談料は原則として無料となっておりますので、お気軽に弁護士までご相談いただけます。

当法人の津の事務所は津駅から徒歩0.5分の立地にあり、事務所にてご相談いただく際にも電車でお越しいただくことができますので、とても便利です。

相続放棄をお考えの方は、まずは当法人までご連絡ください。

お役立ちリンク